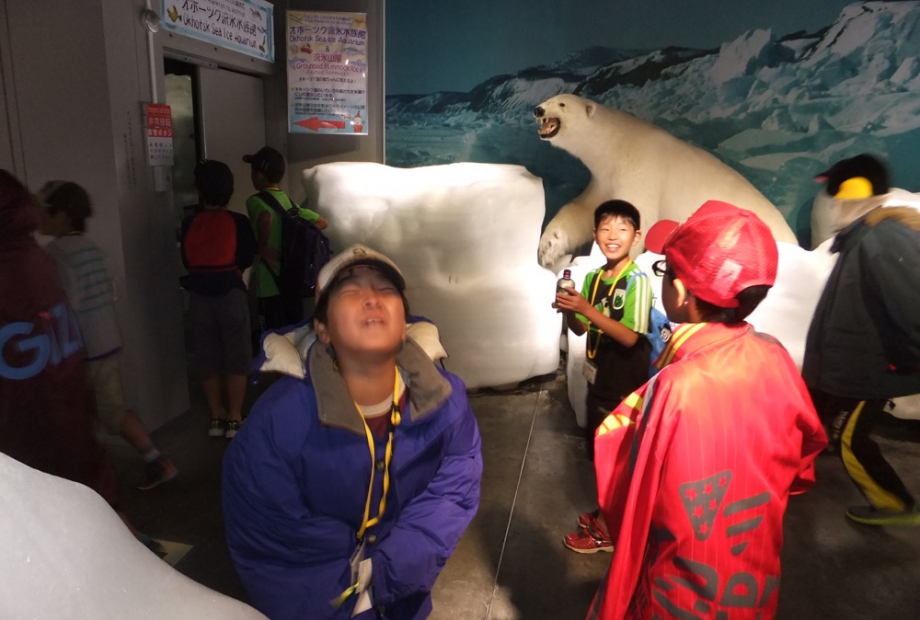

道立オホーツク流氷科学センターの−20℃の厳寒体験室です。

ウワ、防寒具どうしたの。 着てこなかったの、それは寒いは、しばれちゃうよ。

アザラシを飼育している、とっかりセンターにきました。

おそるおそる触ってみました。

アザラシはヌルヌルでおじさんみたいな声で鳴いていた、というのが、子供たちの感想文に書いてある印象です。

体がヌルヌルしていて変な鳴き声を上げていました。(感想文)

アザラシの鳴き声はかわいいのかなーっと思ったら、予想と全然違って、おじさんのいびきみたいな声だった。(感想文)

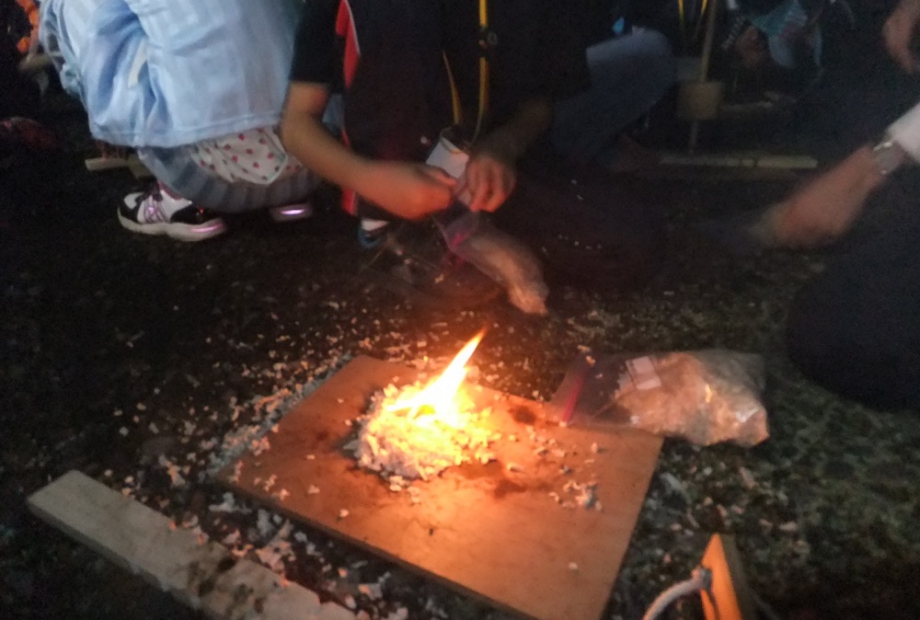

昼食は、オホーツクの海でとれた魚介類のバーベキューです。

ホタテも肉もおいしいよう。

カニのあしもとってもおいしいんだから。

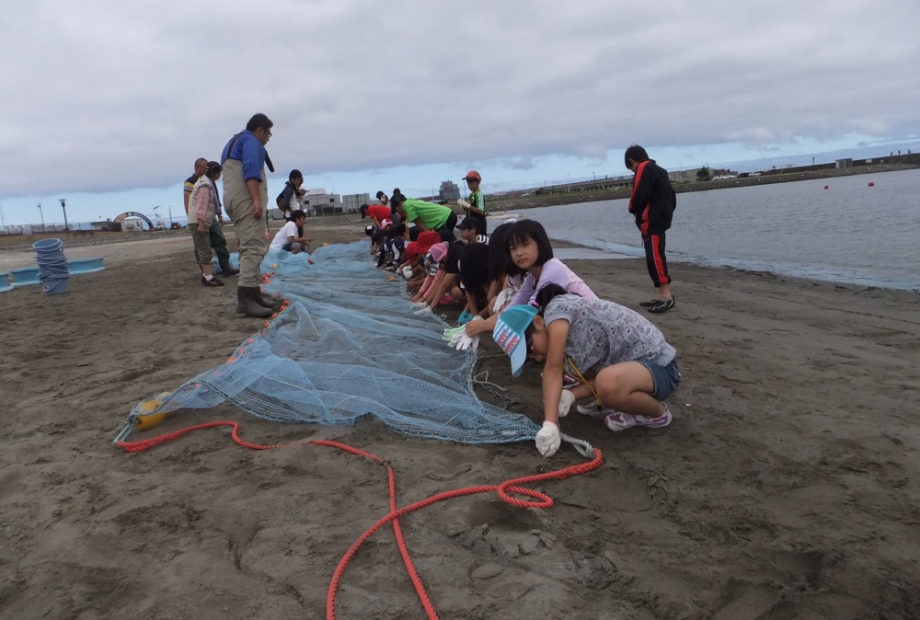

ホワイトビーチでの地引網体験の準備に入りました。

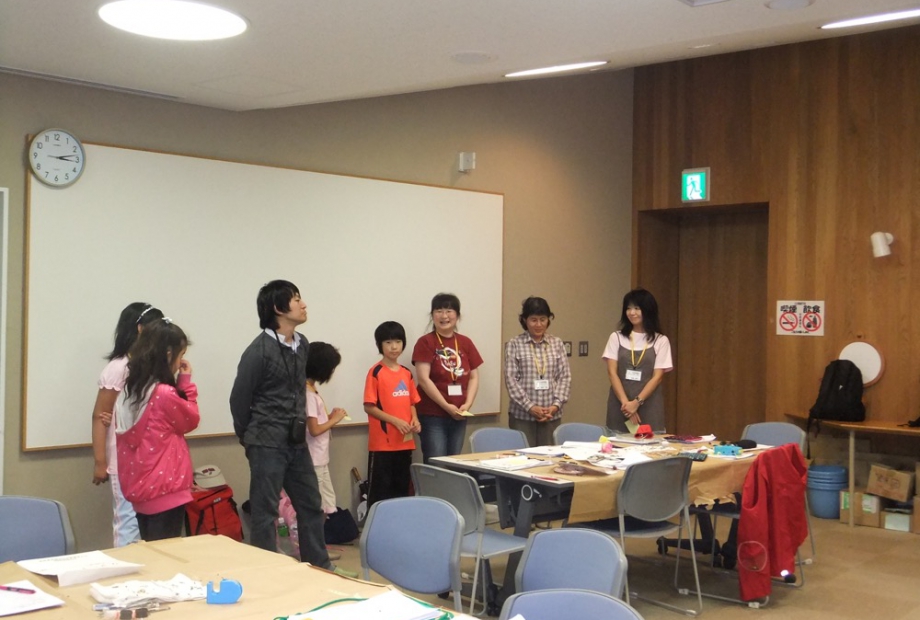

地引網を指導してくれる講師の先生方の紹介をしています。

しっかり網を引っ張るぞっと、気合も入ってきました。

まず、網を広げて、僕たちも手伝うよ。

まず、しっかりと網と綱を結びましょう。

しっかり結び準備完了のようです。

力を合わせて網を海に引き入れます。

網を引き揚げる前に獲れた魚を入れる生簀に海水を入れて準備をしています。

さぁ、一気に網を引き揚げよう、みんなで力を合わせ。

魚を見るのは後だよ、今は引っ張るのが仕事。

よいしょよいしょ。

もうすぐ魚が見えるはず、もっとヒッパレ。

獲物がいっぱい詰まった網が引き上げられています。

あっつ、いたいた魚がたくさん入っている。

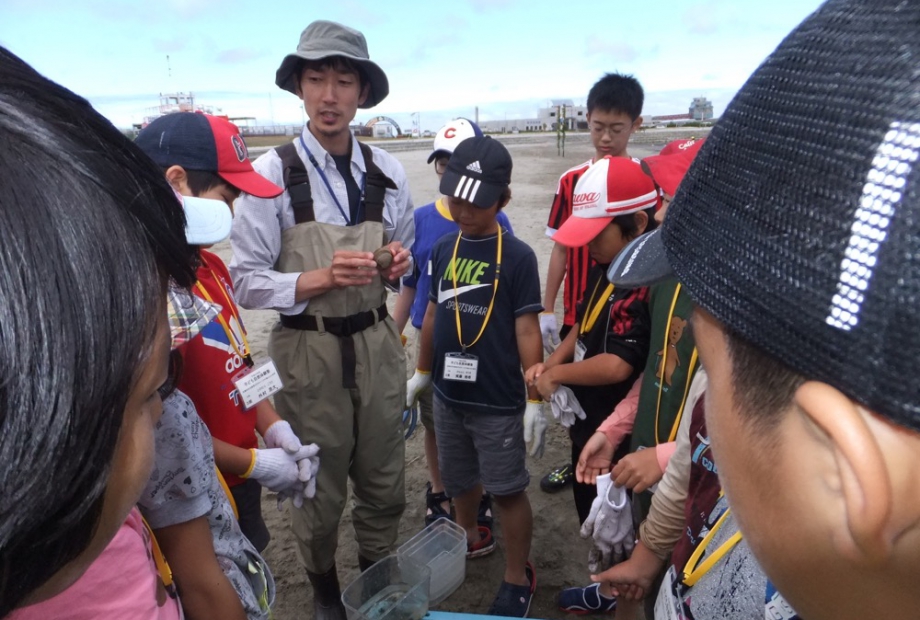

海藻の中にからっまている魚を見つけています。 今年は雨が少なく漁も少なめのようです。

獲れた魚はバケツに入れて水槽に移します。

地引網全景です、カメラマンの腕前を表すこの暗さ。 カメラはいいんですけど。

獲れた魚は水槽でスイスイ泳いでいます。

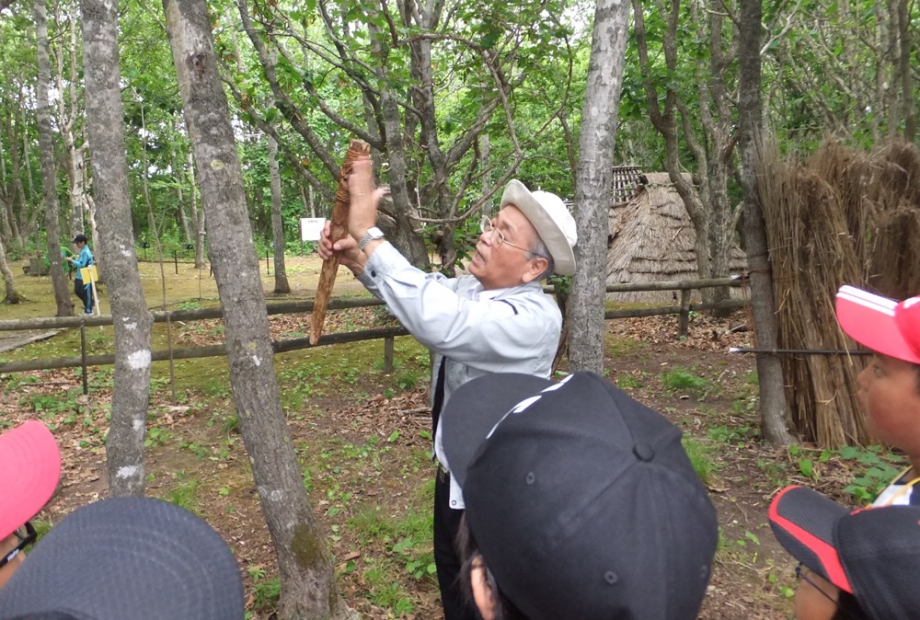

獲れた魚を手にしてオホーツクの海の生き物の説明が始まりました。

よく見比べて御覧どっち向いている?

水槽の中の魚をチェックしています。

エビはこれくらいの深さのところに生息しているんだよ。

今度は水中眼鏡を使って海底観察。 海の中はどうなっているのかな。

しっかりズボン上げないと濡れちゃうよ。

海底観察は続きます。

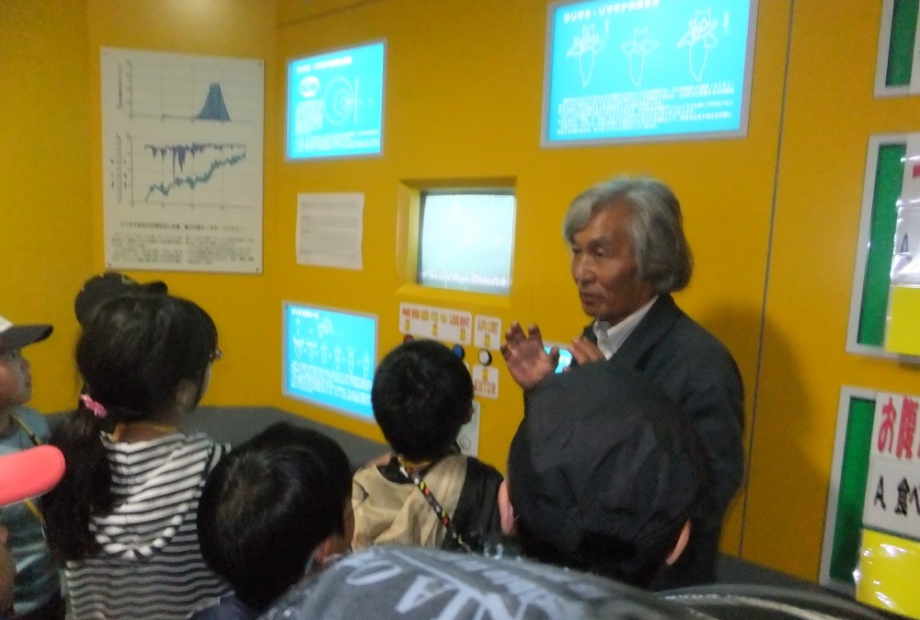

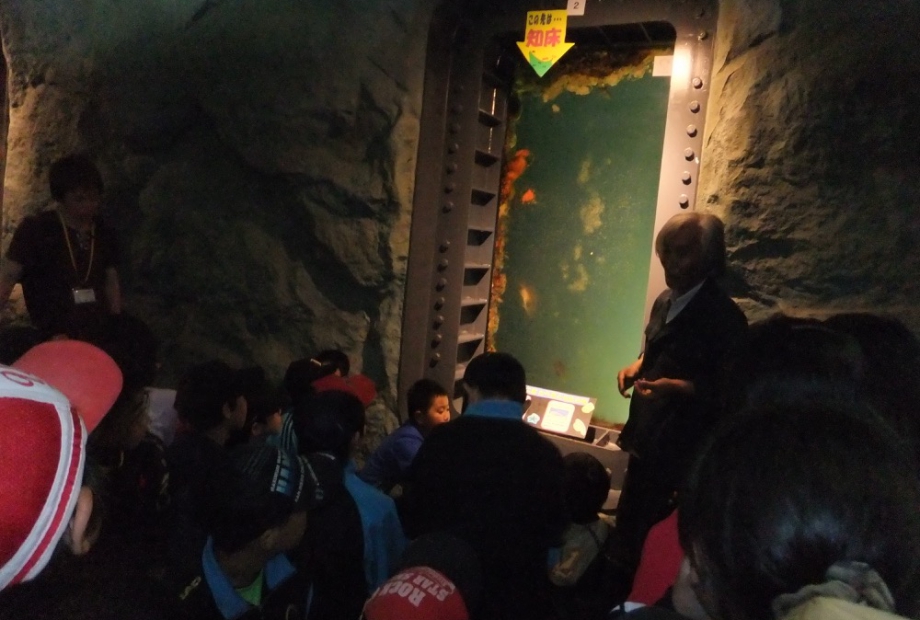

夜のオホーツクタワーにやってきました。 タワーは「流氷と海洋生物との関係」や「氷海域の科学技術」の研究をしているところです。

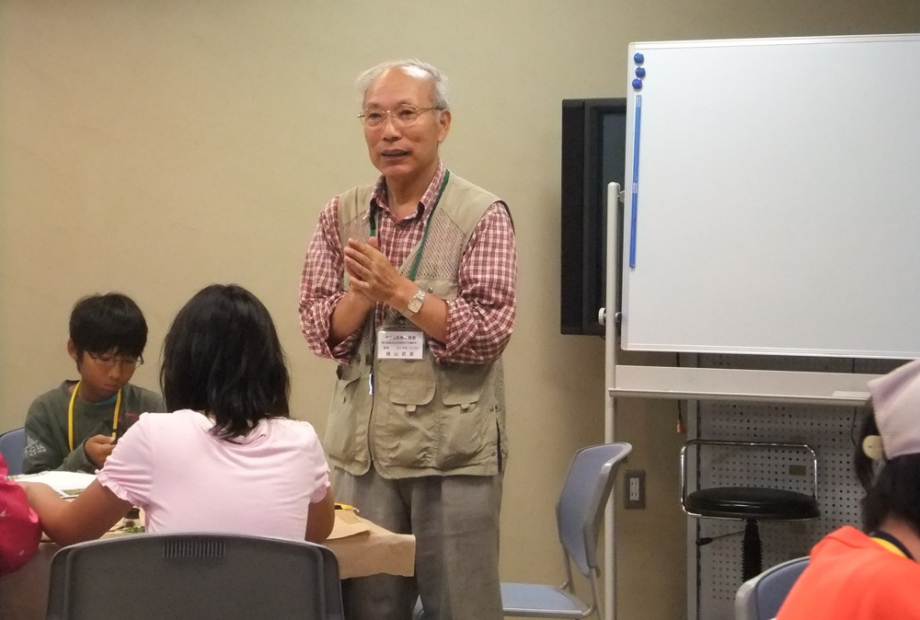

海洋生物研究家濱岡荘司先生のオホーツクの海の生き物のお話です。

海底に開いた窓の明かりに集まる魚たち。

自然の海の魚を見ながら濱岡先生のお話は続きます。

少し眠たくなった目をこすりながら先生のお話に耳を傾ける子供たち。

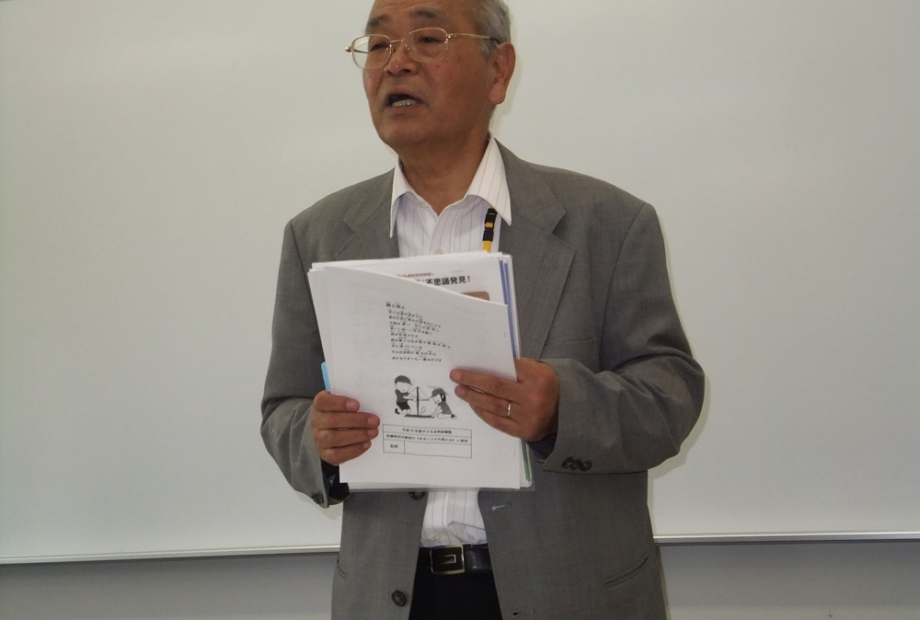

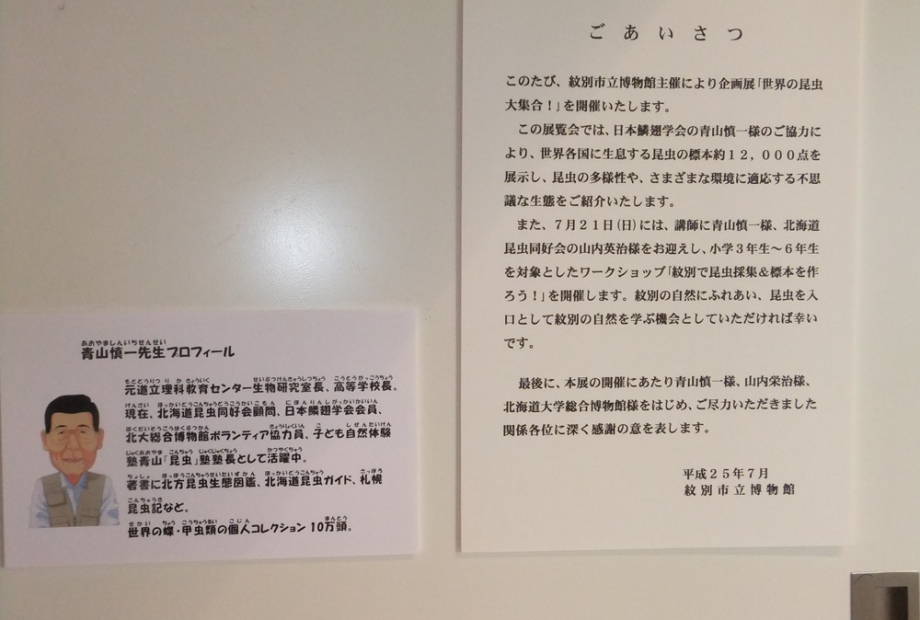

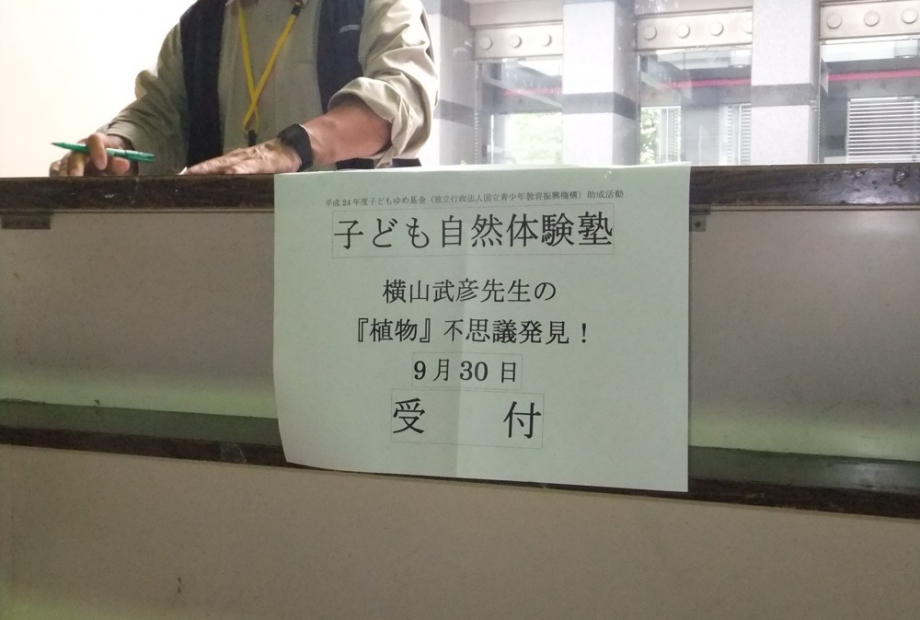

【塾長 佐藤 和利元館長から子ども達へのメッセージ】

オホーツクには素晴らしい自然と、それに育まれた人々の歴史があります。

みんなで豊かな自然と当時の生活を体感してみましょう。

【活動内容】

<2日目>

- 道立流氷科学センターで流氷がもたらす恩恵について学び、厳寒(マイナス20℃)体験

- とっかりセンターでアザラシ飼育体験

- 昼食:ホワイトビーチの野外炉でオホーツクの魚介類の試食

- 地引網体験と海の生き物についての学習

- オホーツクタワーでオホーツク海の特徴と魚学習

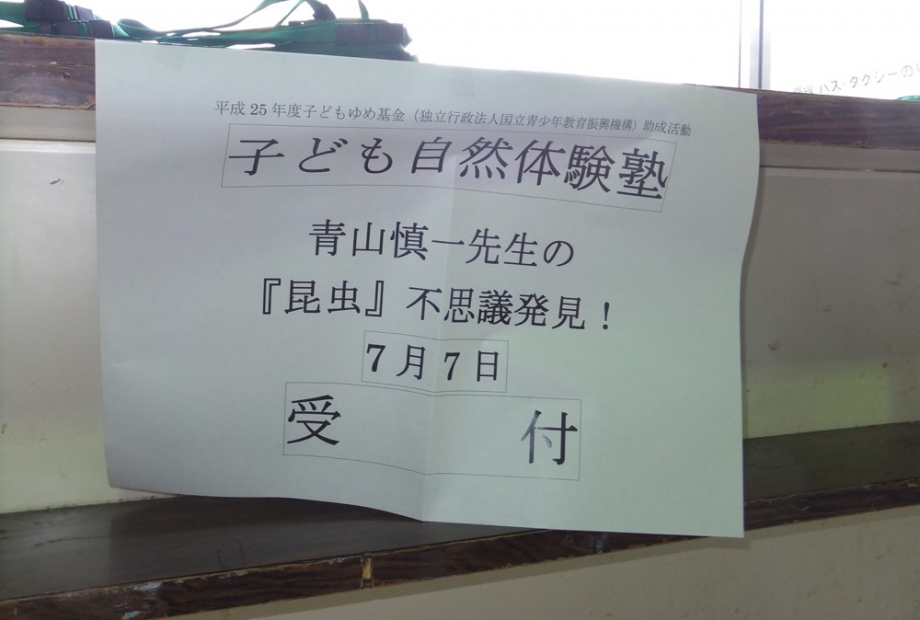

※「子どもゆめ基金」助成活動

【過去の年度の「活動のようす」をご覧になる場合】

「ブログ」の「テーマ別」より、ご覧になる「○○年度 活動のようす」をお選び下さい。